Welche Fehlsichtigkeiten lassen sich mit ICL korrigieren?

Viele Menschen mit Fehlsichtigkeiten träumen davon, dauerhaft ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf zu sehen. Neben bekannten Verfahren wie LASIK oder PRK rückt dabei eine weitere Methode immer mehr in den Fokus: die Implantation einer phaken Intraokularlinse, kurz ICL. Doch für wen ist diese Methode überhaupt geeignet? Und welche Arten von Fehlsichtigkeit lassen sich mit einer ICL korrigieren? Dieser Beitrag klärt auf.

Was ist eine ICL?

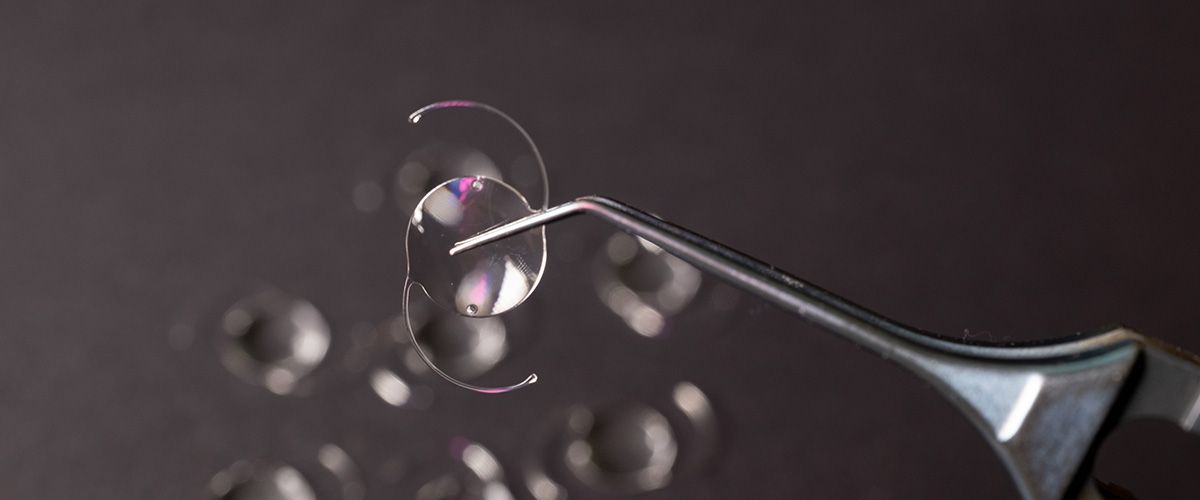

Die ICL – das steht für Implantierbare Collamer-Linse – ist eine künstliche Linse, die zusätzlich zur körpereigenen Linse in das Auge eingesetzt wird. Anders als bei der Katarakt-Operation, bei der die natürliche Linse entfernt wird, bleibt bei der ICL die eigene Linse vollständig erhalten. Die ICL funktioniert ähnlich wie eine Kontaktlinse, mit dem Unterschied, dass sie dauerhaft im Auge bleibt – unsichtbar und nicht spürbar.

Diese Technologie bietet eine hochpräzise Alternative zur Laserbehandlung – insbesondere für Patientinnen und Patienten, bei denen das Augenlasern aus medizinischen Gründen nicht möglich oder nicht ratsam ist. Die ICL wird seit vielen Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt und ist besonders für hohe Fehlsichtigkeiten geeignet.

Fehlsichtigkeiten, die mit ICL behandelt werden können

1. Kurzsichtigkeit (Myopie)

Die häufigste Indikation für eine ICL-Implantation ist mittlere bis starke Kurzsichtigkeit. Während Laserbehandlungen meist nur bis -8 Dioptrien oder etwas darüber hinaus empfohlen werden, können ICLs bei deutlich höheren Werten eingesetzt werden – teilweise bis -18 Dioptrien und mehr, je nach individueller Hornhaut- und Augengeometrie.

Die ICL bietet hier ein stabiles und dauerhaftes Ergebnis, ohne dass wertvolles Hornhautgewebe abgetragen werden muss. Gerade bei dünner Hornhaut oder auffälliger Topografie kann die ICL somit eine sichere Alternative zum Augenlasern sein.

2. Weitsichtigkeit (Hyperopie)

Auch Weitsichtigkeit lässt sich mit der ICL gut behandeln – allerdings mit gewissen Einschränkungen. In der Regel sind Korrekturen bis etwa +10 Dioptrien möglich. Wichtig ist hierbei, dass das Auge ausreichend Platz im vorderen Augenabschnitt bietet, um die künstliche Linse sicher zu positionieren. Eine genaue Vermessung im Vorfeld ist essenziell, um die individuelle Eignung zu bestimmen.

3. Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Viele Menschen leiden neben Kurz- oder Weitsichtigkeit auch unter einem Astigmatismus, also einer ungleichmäßigen Krümmung der Hornhaut. Moderne ICL-Modelle, sogenannte torische ICLs, sind speziell dafür entwickelt, diese Form der Fehlsichtigkeit gezielt mitzukorrigieren – in Kombination mit Myopie oder Hyperopie.

Die Korrektur erfolgt hier durch eine rotationsstabile Positionierung der Linse im Auge. Damit lassen sich auch komplexe Brechkraftfehler sehr präzise ausgleichen.

Bin ich zum Augenlasern geeignet?

Welche Fehlsichtigkeiten lassen sich nicht (oder nur bedingt) mit ICL korrigieren?

Nicht in jedem Fall ist eine ICL-Implantation sinnvoll. So ist die Methode aktuell nicht für die Korrektur der Alterssichtigkeit (Presbyopie) zugelassen, da die natürliche Nahfokussierung (Akkommodation) mit der ICL nicht verbessert wird. Auch bei sehr geringen Fehlsichtigkeiten, die im Alltag kaum Einschränkungen verursachen, ist die Nutzen-Risiko-Abwägung kritisch zu hinterfragen.

Ebenso ist eine ausreichende anatomische Eignung notwendig: Die Vorderkammer des Auges muss tief genug sein, der Augeninnendruck stabil und das Auge gesund. All das wird bei der Voruntersuchung im Detail geprüft.

Fazit: Für viele Fehlsichtigkeiten ist die ICL eine starke Alternative

Ob hohe Myopie, kombinierte Astigmatismen oder nicht behandelbare Hornhautdicke: Die ICL ist bei zahlreichen Fehlsichtigkeiten eine präzise, reversible und langfristige Lösung. Besonders dann, wenn Augenlasern nicht infrage kommt, bietet die Linse eine hervorragende Option – bei gleichzeitig sehr hoher Patientenzufriedenheit und einer geringen Komplikationsrate.

Wer über eine ICL-Implantation nachdenkt, sollte sich in einem spezialisierten Zentrum ausführlich beraten und vermessen lassen. So lässt sich klären, ob die individuellen Voraussetzungen für eine Behandlung gegeben sind – und ob der Weg in ein brillenfreies Leben auch ohne Laser möglich ist.